侵杭日军的幕后帮凶——杭州野战局

-

发布时间:2021-11-03

点击率:

胡健敏

1979年12月末,一位年逾六旬的日本老人,为了在昭和55年(1980)元旦这一天,能向他的亲朋好友送上新年祝福,特意自费印制了数百张贺年明信片,并舍近求远,跑到离自己住处有数十里之遥的神奈川县箱根町,去寄送那些他精心制作的贺年明信片。除了分寄亲朋好友外,他特地给自己也邮寄了一枚。

从两张贺年明信片说起

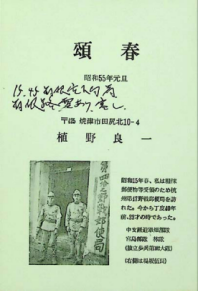

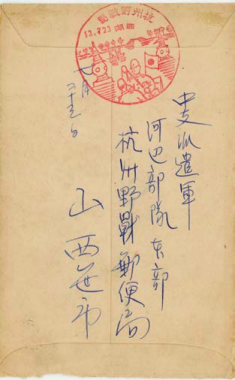

这枚特意寄给自己的贺年明信片的正面(见图1A),写的是收信人地址“(静冈县)烧津市田尻北10-4”、收信人姓名“植野良一”。明信片背面(见图1B),除了抬头印有大大的“颂春”两个字外,没有一句客套话,而是印上了一张旧照片和一段说明文字。从照片中两人的服饰装扮看,显然这是两名日本军人。根据文字描述,照片中左侧那位就是植野良一,右侧是一位姓堤坂的日军伍长。两人身旁,竖立着一块题名为“(杭州)第四拾七野战邮便局”的木制大招牌。在照片的右侧,植野良一写了这样一段话:“昭和15年(1940)春,我为了领取粮秣、邮件包裹等,过访杭州第47野战邮便局。从现在算起,已是整整40年前了。那时,我才22岁。”在这段话的末尾,植野良一提及他当时所在部队的番号是:中支派遣军畑部队宫岛部队林队(独立步兵第102大队)。

图 1A 图 1B

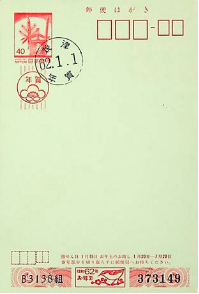

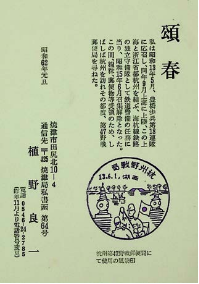

也许是觉得意犹未尽,七年之后的昭和62年(1987)元旦前夕,植野良一通过当地邮局,又印制了一张编号为“烧津局私书函第64号”的个性化有奖贺年明信片。不过这次可能因为年事已高,他没有跑到外地去邮寄,而是选择在当地邮局直接寄送(见图2A)。这枚明信片的背面,跟上次一样,除了印有大大的“颂春”两个字外,也没有其他的新年贺词,而是印上了一枚蓝色邮戳和一段说明文字(见图2B)。这枚蓝色邮戳正是当年杭州第47野战邮便局所使用的风景纪念邮戳。邮戳印模为圆13.6.1,即昭和13年(1938)6月1日,印面图案是几名在三潭印月附近划船游玩的日军士兵,远处可见白堤、断桥等西湖景象。

图 2A 图 2B

在风景纪念邮戳的上方,植野良一又附注了一段话,说得比上次更加详尽:“我于昭和13年(1938)5月应召入伍,作为丰桥步兵第18联队士兵,于同年9月在上海登陆,并在联结上海与浙江省都杭州的海杭线铁路(现称沪杭铁路),作为独立守备队士兵担当铁道警备任务。昭和15年(1940)6月,独立守备队被召集在一起并解除了警备任务。在这期间,为了给部队领取粮秣、包裹等邮便物,我屡次到访杭州,每次必去寻访第47野战邮便局。”

植野良一在他晚年时,接连两次精心制作了有关杭州野战邮便局的贺年明信片,可见当年“此事此地”在他心目中的分量之重。让人感慨的巧合是,30多年后,这两枚印制于日本静冈,却事关中国杭州的贺年明信片,却神奇地“回流”到了它的“事发地”杭州,并辗转落到了笔者手里。虽然它们不是抗日战争时的实物,却也弥足珍贵,因为这两枚贺年明信片,十分醒目地向我们展示了侵华日军在杭州成立的一家重要附属机构——杭州野战邮便局,它在杭州存在的时间前后长达九年。

杭州野战邮便局的设立时间及风景纪念邮戳的使用

野战邮便局,简称野战局,是日本明治维新成功后走上对外野蛮扩张时期的产物。明治27年(1894),日本与中国清政府之间爆发了日清战争(国内称为中日甲午战争)。为解决前出征将士与其在国内家属之间的通邮需要,明治天皇颁布了第67号敕令及《军事邮便取扱细则》,以此为契机,日本政府实施了军队通邮机制的制度化。刚开始的时候,日本政府主要是在军队中设立随军移动邮便局。此后,随着日本侵占朝鲜半岛和中国东北领土行为的长期化,就在占领地上设立了有相对固定场所的野战局。在一枚盖有明治38年(1905)12月7日“满洲军总司令部凯旋纪念”邮戳的“战役纪念”明信片上,印有三幅老照片,从中可以看到在这场发生于日本与俄罗斯之间、双方交战地却在中国东北境内的日露战争(国内称为日俄战争)中,日本军队已经在占领地上建立固定的野战邮便局。在野战局内,侵华日军开设了阅览所供前线军士阅读各类报刊,在向前线各部队分发邮件包裹时,甚至还雇佣清政府的当地人作为马夫和向导(见图3)。

图 3

1937年“七七事变”爆发后,侵华日军加快了鲸吞中国领土的罪恶步伐,其在占领地上设立的野战邮便局数量也随之爆发式增加。新设立的野战局名称,得到了进一步规范。除了随时需要流动转移的“移动野战邮便局”和日本海军设立的“海军军用邮便所”之外,新设立的野战邮便局一律采取两种命名方式:一种是由“(占领地)地名+邮便局”组成,另一种是由“数字+邮便局”组成,两种命名方式可以并行不悖。新设立的野战局所用的消印邮戳,也不走寻常路,采用的不再是以前使用的“部队番号+邮便局”格式,如“第一军第十二野战局”这样的文字戳,而是采用加上了日期的风景纪念邮戳。昭和13年(1938)7月23日,一位名叫山西笹市的侵华士兵从杭州向日本国内寄送了一封家信,寄信人地址除了写有“河边部队本部”的部队番号外,还一并写上了“杭州野战邮便局”作为寄信人地址。在这封寄往日本大阪市的普通家信上,信封封口处加盖的就是有日期格式的“西湖风景纪念邮戳”,也就是植野良一收集并印在贺年明信片上的那枚风景纪念邮戳(见图4)。

图 4

日本军事邮政史方面的有关资料记载,这枚西湖风景纪念邮戳是跟杭州野战局在昭和13年(1938)4月3日,同时在浙江省立铁路病院(日方称医院为病院)及西湖畔正式投入使用。当日,一同开张启用的还有上海(市政府)、湖州等另外两家野战邮便局及其风景纪念邮戳(见图5A、图5B、图5C、图5D)。

图 5A 图 5B 图 5C 图 5D

有人据此断定:4月3日这一天,就是杭州野战邮便局的开张之日,日方称之为“使用开始日”。但这一说法显然让人心生疑虑:1938年4月3日,距离侵华日军攻占杭州之日,已过去整整5个多月。在这近半年的时间里,占据杭城的第18师团、第101师团等数万侵华日军士兵不可能不写一封家信,他们的家人也不可能不往前线寄送一份慰问品。那么,在1938年4月3日之前,杭州野战局是否存在呢?如果确实存在,那它又是从什么时候开始运作的呢?

对于这个问题,我们不妨参考一下同时期在上海设立的另外一家野战局的例子。1937年淞沪会战期间,在上海战线担任日军野战邮便局邮便长的佐佐木元胜,曾在残酷的战争间隙抽笔写下了《野战邮便旗》一书,书中详细描述了“南京大屠杀”及前线野战邮便局的运作情况:12月13日,侵华日军攻占了当时的中国首都南京,15日一早,佐佐木元胜就奉命带人将装满邮包的卡车从上海开往南京;16日早晨,战地邮局的卡车就到达了南京城下,两者前后只相隔了不到三天时间。事实上,从上海送往杭州的日军邮件包裹,与侵杭日军先头部队也是前后脚一起抵达杭城的。与佐佐木元胜所描述的情况一样,昭和12年(1937)12月27日,日军邮件包裹就从上海送到了杭州城内,比12月24日“杭州沦陷日”仅仅延迟了三天。可以证明,杭州野战局“开局日”是1937年12月27日,而不是1938年4月3日。除了那枚消印日期为“12.12.27”的西湖风景纪念邮戳外,还有另外一枚同日启用的“杭州·岳飞庙”风景纪念邮戳可作为佐证(见图6A、图6B)。

图 6A 图 6B

结合相关文献记载和战时实物,我们可以得出一个结论:1937年12月27日,在侵华日军攻占杭州三天后,杭州野战邮便局就正式“开局”设立;只不过前期由于战况混乱,野战局“居无定所”,直到次年4月3日,在中日双方军队隔江(钱塘江)对峙的态势基本定局,杭州野战局找到两处固定场所后才正式开张营业。在这之前,杭州野战局早已存在半年之久。正式开张营业的杭州野战局有两处固定场所,一处在浙江省立铁路病院,中华人民共和国成立后,该医院被改制为杭州铁路医院,现在已成为浙江大学医学院附属第一医院城站院区。此地离杭州火车城站仅有数百米之遥,侵华日军在此设立杭州野战局,的确是个十分方便的上佳选择。在西湖畔,杭州野战局还设有另外一处办事场所,应该属于“邮便所”一类的代办机构。

杭州野战局开局运作后,使用风景纪念邮戳对来往邮件信函加盖销印,有时也会盖销没有具体日期的风景纪念邮戳(见图5D)。此后不久,为避免部队配置、战事经过等军事机密及“烧杀抢夺”等残暴行径被人为泄漏,侵华日军对各地军邮实施了强制检阅制度,印制了专门的“军事邮便”明信片及信封,由宪兵或部队指定专人对信函进行“安全”审查,审查后认为符合条件的信件加盖一枚“检阅济”印鉴。原先可作为日常盖销使用的风景纪念邮戳,只能加盖在纪念邮卡上,沦为了一枚真正的风景纪念邮戳。

看似中立实为帮凶的野战局

根据当时的《万国邮政联盟公约》等相关规定,野战邮便局跟红十字会一样,其工作人员多由军人家属或平民组成,属于非战斗机构,受国际公约保护。但事实上,野战局与军队之间存在天然的千丝万缕、不可分割的密切关系,属于一支不穿军服的“军队”。野战邮便局的主要功能一是为军人与军人之间、军人与国内外亲朋师友之间提供通邮、电信、汇兑等业务,二是为国内狂热民众捐赠给前线部队的各类“慰问袋”“慰问信”提供寄赠服务,三是为军队寄赠日本国内及中国大陆出版的各类报刊等宣传物品,四是开展战时邮政储蓄业务,为日本军国主义者极力吸储战争资金。

除了为日本军队提供直接服务外,野战邮便局还是日本发动侵略战争的宣传机器,成为侵华战争的直接帮凶。历史学者后藤康行在其撰写的《战时下有关军事邮便的社会机能》一文中,对军事邮政机构多次参与战争宣传动员,举办军邮博览会向民众宣传日军“辉煌战果”,鼓动妇女儿童向前线部队寄赠慰问信,组织前线日军士兵开展读书会、军歌演唱会等,均有十分详细的描述。

自从日本政府决定随军设立野战局之后,由于其对军人实行免费政策,再加上侵华战争、太平洋战争的日益扩大化,野战局运送的军事邮便物也急速增加,最终达到了一个惊人的数字。据日本邮政部门推算,1937年日本军事邮便物的运送量为4亿9000万通,1938年为3亿4500万通,此后三年,都保持在4亿通上下。这其中就有不少是通过杭州野战局运送的。那么,杭州野战局每年邮件包裹的运送量有多少呢?虽然我们无法得出一个准确数据,但可以估算出一个大致范围。在抗日战争期间,日本在华投入兵力最多时曾达到200万人左右,按全年邮便运送量4亿通计算,人均全年接收、邮寄量达到200通。侵华日军占据杭州的九年时间中,人数最少时不到1万人,最多时曾短暂达到12多万人(发动浙赣战争时),由此可以推算出,杭州野战局每年运送的邮件包裹等各类邮便物最少时为200万通,最多时可能会突破1000万通。如此巨大的邮件运送量,光靠野战局100多名员工是不可能完成任务的,所以,分散驻扎在杭州各地、嘉兴、湖州南部地区的侵浙日军各部队都会指派专人前往杭州野战局领取大宗邮便物,而当年驻扎于沪杭铁路海宁沿线一带的独立步兵102大队士兵植野良一就是其中之一。

杭州野战邮便局的消亡及对侵杭日军士兵的最后一次压榨

1945年8月15日,日本裕仁天皇宣布无条件投降。日本战败后,可以预想,数百万从战败地复员回国的军人和从殖民地回国的侨民,将携带大量现金回到日本,如果默认这种行为发生的话,日本国内的货币流通量将激增数倍甚至数十倍,很快就会通货膨胀,最终导致经济崩溃和国家财政的破产。日本政府为此紧急要求大藏省和日本银行等金融机构出手阻止现金流入,强制规定战败地日军官兵及殖民地侨民的手头现金必须预先存入当地野战局的贮金账户,严禁随身携带回国。

根据《旧中国派遣第6方面军管下野战邮便的概况》一文记载,当时在华中地区第6军(驻地汉口)、第13军(驻地上海)管辖下的日本军队,所有官兵都必须将手头的现金预存到“贮金通账”上,并实行严格的限额管制。军方规定:将校级可预存5000日元以下,下士官可预存3000日元以下,士兵可预存900日元以下。在得知日本宣布战败投降的消息后,侵华日军官兵争先恐后变卖身边的各种物品,手头上原先可在华中地区流通使用的汪伪储备券和日军军用手票价格暴跌,形同废纸。即使好不容易兑换到一些本国货币,也只能预存在自己的贮金账户上,凡是不能存入账户中的日元纸币,都成了“白纸”一张。

1945年9月4日,中国第三战区副司令长官兼前进指挥所主任韩德勤中将等在富阳宋殿村接受日方驻浙第133师团参谋长樋泽一治大佐等侵浙部队的投降。在受降仪式上,日方呈缴了部队证明书、驻地表、官兵花名册和武器清册等,宣布停止在浙江的一切活动。虽说在中国大陆的各地野战局事实上从战败之后就处于关闭状态,但为了办理军事邮便贮金业务,一部分野战局直到1945年10月底,仍在开窗办理相关业务。同样,杭州野战局在9月4日“受降日”宣布停止一切活动后,也没有按照指令彻底关闭。至少,在9月14日前,杭州野战局还在开门办理贮金业务。

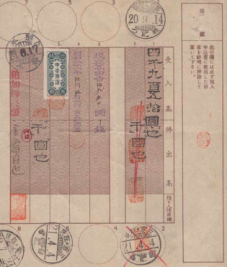

这张由杭州野战局开具的凭证,叫“军事邮便贮金通账”(见图7A、图7B),使用者是隶属于代号为“隼魁8354部队”的一位名叫堀田光男的日军飞行员,办理日期为昭和20年(1945)9月14日,在资金存入一栏上方,加盖了一枚栉型贮金专用邮戳,印面上“第四七野战”“20.9.14”字样清楚可见。隼魁8354部队属于日本陆军航空部队,所驾机种为九八式直接协同侦察机。该部队原为教导飞行第206战队,专事飞行教练及作战协同,先后在满洲、太原、汉口、张家口等地协同当地日军地面部队和其他空中部队作战。1941年7月23日在东北白城子改组为独立飞行第54中队。1945年8月15日,该中队在杭州笕桥机场接受“终战”投降。历任中队长为芝田武治少佐、熊仓惨大尉、森川伟大尉、冈本良夫少佐。

图 7A

图 7B

在这张贮金通账上,存入资金为4950日元,已接近将校级5000日元的最高限额。1946年4月4日,持有者堀田光男拿着这本贮金通账到日本三重县桑名税务署办理领取手续,却被告知此笔款项已列入“预金封锁”范围,实行限额支取。同一天,堀田光男在三重县在艮局支取了1000日元预存贮金。两年后,堀田光男再次申请追加支取额度,只得到了可怜兮兮的支取500日元额度的许可,其余资金继续被严格冻结。

有资料显示,日本战败投降后,占领地军人及其家属通过军事邮便贮金方式汇入日本国内,后因种种原因被认定为“无主”或被冻结后不再支取的邮便贮金约有21亿日元;在海外出生或在殖民地的日本侨民,从中国大陆、中国台湾、东南亚、朝鲜半岛等地汇入日本国内,结果时至今日都“无人”支取的外地邮便贮金约有22亿日元。按照日本政府战后新旧日元币制的置换政策及1931—1945年与2010—2017年平均价格指数计算,货币通胀率是5200倍,当年被迫沉淀的约43亿日元贮金,现在的真正价值高达22兆3600亿日元。为避免战后货币流通量大增造成财政崩坏和国家破产,日本政府对回国后因战争已陷入绝境的复员士兵及归国侨民实行了残酷的“国民收夺”政策,实施了最后一次无情压搾。在这笔数量惊人的巨额财富中,也不乏当年因日本侵略者实施经济战而被强掠而去的中国数千万人民的血泪和家财。